|

|

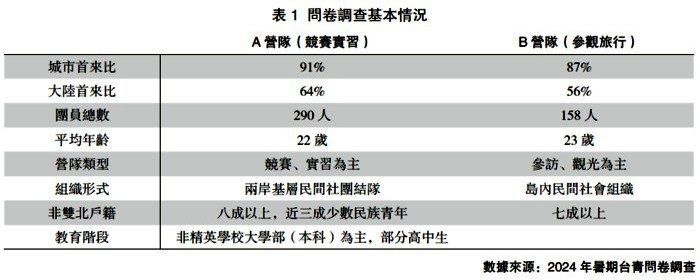

| 表1:問卷調查基本情況 |

中評社╱題:“論兩岸融合發展情感基礎:‘首來族’台青實證分析” 作者:張可(上海),上海社會科學院社會學研究所助理研究員

【摘要】通過對2024年暑期台灣青年營隊的問卷調查與深度訪談,本文從社會學視角分析台青對兩岸融合發展的情感基礎的生成機制及其影響。研究發現,台青的情感基礎具有三個特徵:對發展性與未來性的期待、對真實互動的渴望,以及對物質與精神獲得感的強烈需求。這些特徵通過來大陸之後的實踐得以具體展現,并以此強化了台青在大陸的認同感和歸屬感。進一步分析顯示,台青的情感體驗體現了其對大陸社會的逐步調適,并展現情感基礎在個體與社會層面的意義。本文提出以物質支持與精神滿足雙輪驅動為核心,優化政策路徑,強化台青情感基礎的實踐轉化,助力兩岸融合深化與台青長遠發展。

一、引言:尋找心靈契合的情感基礎

在兩岸長期互動中,台灣青年(以下簡稱“台青”)始終是一個關鍵群體。他們既是島內政治與社會世代更替的重要承載者,又是決定兩岸關係未來走向的重要變量。正因如此,大陸的台青政策明確提出,要在兩岸關係和平發展的框架下,通過制度完善與政策優化,深化融合進程,最終實現相互理解與心靈契合。

近年來,學界逐漸認識到,優化台青政策的最終目標并非衹是物質層面的改善,而是追求共同性的文化認同與情感歸屬,因此融合發展不僅是物質層面的增進,本質上涉及情感範疇。①在這個範疇下,不光需要心理上的共鳴,更需要通過豐富的情感體驗建立內心深處的聯結。②情感作為一種非物質紐帶,在台青參與融合發展中的作用尤為重要。近些年,以情感為切入點的台青研究逐漸增多,③④包括情感在政策與實踐中的轉化路徑,⑤已成為學界關注的一個重要方向。⑥然而,我們仍然有必要進一步追問,在情感作為融合發展的實現路徑背後:構成台青的情感基礎究竟是什麼?在來到大陸之後,台青又有什麼樣的情感體驗?大陸又能够提供哪些情感價值?這些問題不僅關乎如何實現心靈契合,也直接影響融合發展的制度設計與政策執行的有效性。

本文選擇從結構性視角入手,探討台灣“80後”、“90後”,特別是“00後”世代的情感基礎究竟受到哪些因素的影響。同時在微觀層面,本文以2024年暑期兩個以“首來族”為主的台青營隊為案例,通過448名成員的全覆蓋問卷調查,以及北京、上海、杭州、福州23位台青的深度訪談,重點解析台青來到大陸後在不同領域的情感體驗,以及大陸可能提供的情感支持。基於這些實證資料,進一步探討未來台青融合發展可選擇的政策目標與具體實施方案。

二、解析台青的情感基礎:認同政治、全球化與“厭世代”

情感并非單純的個人體驗,而是根植於社會、經濟與文化情境中的動態構成。⑦正如馬克思主義文化研究者雷蒙·威廉斯所言,情感既是個體對外部世界的感知與反應,也是社會結構和文化變遷的反映,其表現形式隨著時代和環境的變化而不斷重塑。⑧對於台灣青年而言,其情感基礎的構建也是如此,他們不僅受個人經歷和家庭教育的影響,更深刻嵌套在當代台灣認同政治、多元文化與經濟分化的複雜交織中。

(一)認同政治描繪出台青強烈的情感底色

情感與政治之間的聯繫始終密不可分。政治不僅塑造情感,還通過群體行為和集體認同,深刻影響著政治過程的走向。在台灣的認同政治框架中,青年世代表現出鮮明的代際特徵。研究表明,台灣年輕世代的族群認同深受“民主化”以來的教育與歷史叙事影響,近年來一些研究宣稱的“天然獨”現象,折射出的是台青在兩岸關係議題中超越經濟理性的一種情感化邏輯的體現,⑨而情感恰恰是“社會人”區別於“理性人”的核心屬性。⑩

過去三十年,台灣民衆的認同趨勢,從“我是中國人”到“我是台灣人,也是中國人”的雙重認同,再到“我是台灣人”的認同變化,⑪情感在其中起到了不可忽視的催化作用。這種變化并非純粹的邏輯推演,而是通過符號化的歷史記憶、公共宣傳和政治話語等情境被情感化地傳遞和接受。台灣青年的認同邏輯因此體現出一種以本土為中心的文化歸屬感,在面對兩岸關係時,更多呈現為一種防禦性而非開放性的情感表達。

值得注意的是,儘管屬於“80後”、“90後”甚至“00後”的台灣青年在情感上受到本土認同政治及其叙事的深刻影響,但其情感底色也在發生微妙的變化。研究顯示,以“省籍矛盾”與“歷史悲情”為核心的“老台灣人”的集體記憶在年輕一代中逐漸淡化,取而代之的是一種基於本土成就感和未來展望的積極情感。⑫這種從訴諸“悲情”到尋找“榮耀”的轉變,反映了台青也在學習逐步放棄受害者心態,轉而強調對現代化發展成果的認同與自豪。這一情感底色的變化不僅為他們提供了重新定義其身份角色的可能,也為台青在兩岸互動中選擇新的情感路徑提供了想象空間。

(二)“本土化的全球化”塑造了台青矛盾的情感視野

台青情感視野的形成深受全球化與本土化張力的影響。成長於全球化高速發展時代的台青,對國際化的期待和對自身在全球體系中位置的認識,交織成複雜的情感。一方面,“亞細亞的孤兒”的隱喻仍然深刻影響著他們的情感結構。⑬這一隱喻不僅承載了集體記憶中的“孤立感”,也折射出對自身現實處境的複雜情緒。另一方面,正是這種充滿悲情的集體叙事,產生了渴望被“凝視”的潛意識,形成了讓“世界看見台灣”的期待,正是在這種情感衝動之下,使他們尋找一切可以在科技、文創、體育等領域轉換為“能見度”的成就,并沉浸在對“台灣之光”的集體歡騰中。⑭

不可否認的是,在面對大陸時,這一矛盾的情感尤為顯著。大陸的快速崛起及其在全球體系中的結構性位置,使其成為台青走向國際時難以迴避的對象。一方面,他們親眼目睹大陸在對外開放中取得的成就,表現出既被吸引又保持觀望的態度;另一方面,島內的“信息繭房”強化了他們對大陸的疏離感和不安情緒。這種雙重情感,在現實中具體表現為台青既希望通過大陸的資源和市場機會擴大自身國際機遇,但又在本土叙事框架中,將大陸視為需要防範的“他者”。這就導致了當面對全球化與本土化同時出現時,他們一方面在思想上通過強化本土文化身份來抵抗外部認同危機,另一方面在行動上又積極參與地區經濟與文化整合,展現出對現實利益的務實態度。

(三)“厭世代”的階層困境催生了台青反叛的情感衝動

當代台灣青年在面對島內的階層固化時,呈現出的是心有不甘。過去三十年,台灣高等教育的擴張并未有效促進階層流動,反而通過教育的水平分流與差異化加劇了階層不平等。⑮這一結果尤其對中下階級的台灣青年影響深遠,使他們更易被困在低收入軌道中,難以突破既有的階層,而這正是由“崩世代”向“厭世代”轉型的開始。“崩世代”這一概念,源於對全球化衝擊下台灣社會現狀的描述,它形容的是年輕人在面對低薪、工作貧窮以及生活成本高企時所產生的無力感。⑯然而,台青的無力感并未導致他們對現實的消極接受,而是進化為一種對現狀本身的反叛與抵制,并進一步構成了“厭世代”情感的核心。⑰

台青這種帶有反叛性的情感衝動,實際上具有很高的道德性,對於台灣的政黨而言,恰如一把雙刃劍。政黨可以藉助青年群體的情感能量,將社會民生問題引發的社會運動成功轉化為政治鬥爭的工具。青年對制度性不公的憤怒,往往成為特定政黨批判執政者或既有權力結構的武器,通過聚焦於不平等、低薪等議題,政黨可以為其動員提供情感的合法性基礎。然而,正因為青年的情感衝動具有強烈的反抗性,這種力量在政黨占據結構性位置時,反過來也可能成為討伐政黨的利器。無論是因政策失當還是缺乏真正的社會改革承諾,當執政黨被青年視為現狀的延續者或既得利益者時,青年那種指向未來的激進性會迅速轉化為對政黨的失望與對抗。這種對抗不僅可以削弱執政黨的合法性,也更進一步加劇了台灣社會中既有的政治分裂與代際矛盾。

三、跨越認同邊界:台青在大陸的情感體驗

通過上文解析可清楚看到,當代台灣青年攜帶著複雜而多元的情感背景,認同政治、全球化與“厭世代”的階層困境,構成了他們的情感基礎。而這一基礎也勢必影響到他們來到大陸時的心理表現與情感體驗。

為進一步探討這種情感特徵是如何具體作用於來到大陸的台青,筆者於2024年暑期對兩批前來上海的台灣青年營隊(共計448名成員)開展了全覆蓋式的問卷調查。為準確瞭解台灣基層青年的真實想法,問卷對象覆蓋範圍具有針對性,75%的參加者來自台灣中、南、東部非精英學校,其中還包括相當數量的少數民族(台稱原住民)青年。這些青年中,絕大多數為首次到大陸的“城市首來族”,他們的觀察與體驗為分析台青在情感層面的具體需求提供了珍貴的一手數據(表1)。通過兩個目標導向不同的營隊間進行交叉比對,研究進一步歸納了融合發展中的台青在情感層面上的關注點和心理表現。

[表1:問卷調查基本情況]

通過問卷中性別構成、教育背景等要素分析,可以進一步勾勒出這些來到大陸的台青的輪廓特徵。數據顯示,A營隊(競賽實習為主)與B營隊(參觀旅行為主)的參與者構成雖有部分差異,但均屬於島內社會結構中相對不具備優勢的基層青年群體。首先,兩批營隊的參與者大多來自台灣中、南、東部的非精英學校,其中近三成為少數民族青年,這一背景凸顯出教育資源相對不足的青年群體對外部社會的探索需求。“城市首來族”占比在A營隊和B營隊中分別高達91%和87%,顯示出他們對大陸的探索與體驗意願。其次,在性別與教育背景方面,A營隊男性比例顯著較高(63.79%),而B營隊女性占多數(67.72%)。A營隊成員以本科生為主,部分為高中生與研究生;B營隊則呈現出更多樣化的構成,尤其是高中生比例(20.89%)較高。這些差異與活動設計和內容導向密切相關。

|